Poursuite de l’aide en avril 2021

Les catégories d’entreprises aidées

Pour rappel, depuis le mois de mars 2020, les entreprises touchées par la crise sanitaire peuvent bénéficier d’une aide de l’État destinée à compenser leur perte de chiffre d’affaires.

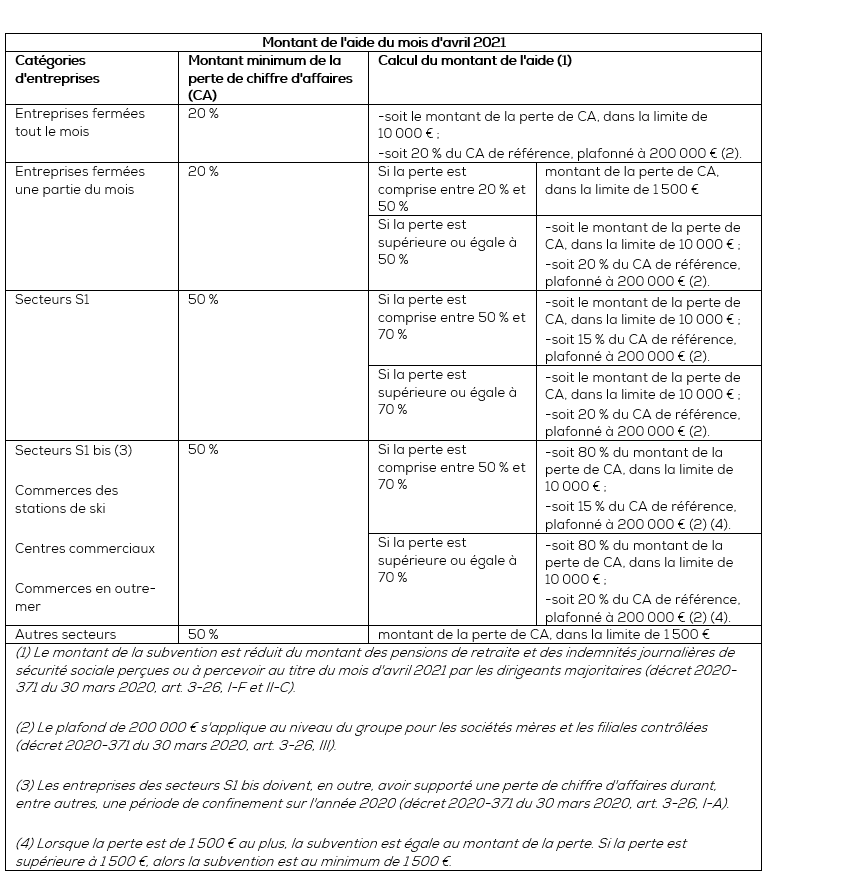

Différents régimes existent selon la situation et l’activité de l’entreprise, à savoir :

-les entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public durant tout le mois considéré ;

-les entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public une partie du mois considéré ;

-les entreprises des secteurs particulièrement impactés par la crise (secteurs S1 listés à l’annexe 1 du décret 2020-371 du 30 mars 2020) ;

-les entreprises exerçant une activité connexe à ces secteurs particulièrement impactés par la crise (secteurs S1 bis listés à l’annexe 2 du décret 2020-371 du 30 mars 2020) ;

-les commerces situés dans une commune support d’une station de ski (la liste de ces communes figure à l’annexe 3 du décret 2020-371 du 30 mars 2020) ;

-les magasins des centres commerciaux fermés d’une surface de plus de 10 000 mètres carrés ;

-les commerces situés dans certaines régions d’outre-mer ;

-et, le cas échéant, les entreprises des autres secteurs de moins de 50 salariés.

Le décret du 5 mai 2021 prolonge le dispositif d’aide au titre du mois d’avril 2021 pour l’ensemble des entreprises éligibles.

Dirigeants salariés. Les entreprises dont les dirigeants majoritaires sont titulaires, le 1er avril 2021, d’un contrat de travail à temps complet sont exclues du régime de l’aide, sauf si leur effectif salarié annuel est supérieur ou égal à un (décret 2020-371 du 30 mars 2020, art. 3-26, I et II).

Ouverture de l’aide aux entreprises créées en janvier 2021

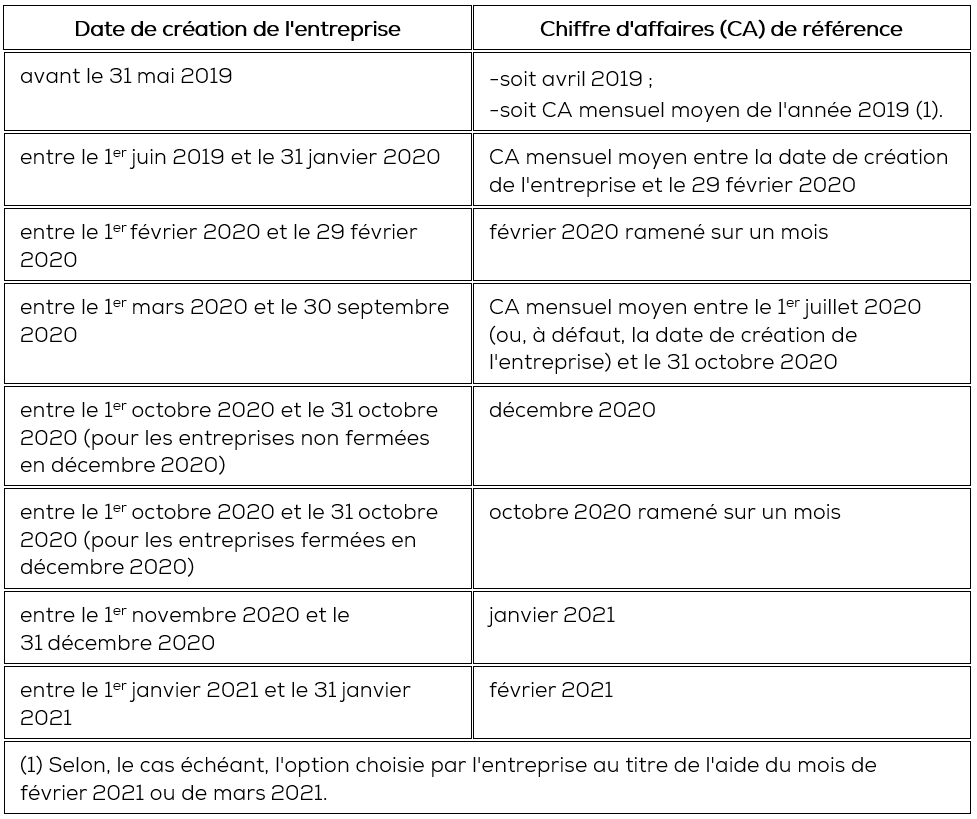

Seules les entreprises ayant débuté leur activité avant le 31 décembre 2021 pouvaient bénéficier de l’aide de l’État jusqu’en mars 2021.

Pour l’aide au titre du mois d’avril 2021, sont également éligibles au dispositif les entreprises créées avant le 31 janvier 2021 (décret 2020-371 du 30 mars 2020, art. 3-26, I-A et II-A).